臨床検査科

臨床検査科からのお知らせ

**現在お知らせはありません。**

臨床検査科では…

臨床検査科とは

臨床検査科は大きく分けると、患者さんの検体(血液・尿・便・喀痰など)を検査する検体検査部門と、患者さんの身体に機器を当てたり装着したりすることで状態を把握する生理検査部門の2つから成り立っています。

検体検査では、貴重な検体を正確かつ迅速に検査することで、医療現場を支えています。生理検査では、患者さんへの負担をなるべく少なく検査することを心がけています。

どちらの部門の検査室も高層棟3階にあり、検査を行っているのは臨床検査技師です。地域の中核病院の検査室として、365日24時間、検査に対応しています。

また検査をする以外にも、採血業務や院内の委員会活動、その他のサポート的業務(不妊治療の補助や糖尿病指導など)にも取り組んでいます。臨床検査科全体として、常に個々のスキルアップを目指し、高品質な医療を提供する一翼を担うことを目標としています。

検査のおおまかな内容

【検体検査部門】

☆一般検査 主に尿や糞便の検査を行っています。尿の検査は、腎臓や尿路の疾患を調べることができるほか、その他の臓器における疾患を見つける足がかりとなることがあります。

主に尿や糞便の検査を行っています。尿の検査は、腎臓や尿路の疾患を調べることができるほか、その他の臓器における疾患を見つける足がかりとなることがあります。

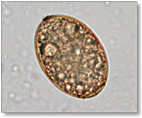

糞便検査は、消化管からの出血を調べる便潜血検査や、寄生虫の虫卵検査を行います。

☆生化学検査

いわゆる「肝機能の数値が・・・」とか「血糖値が・・・」とは、この生化学検査のデータを指します。血液中に含まれている化学物質は、特定の臓器と深いかかわりを持っています。このような物質を自動分析装置などで測定して、疾患の種類や程度を知るためのデータを提供します。

この検査データが正確で病院間で異なることが無いように、「精度管理」という検査データの品質保証も行っています。

☆免疫検査

人は、細菌やウイルス(これらを「抗原」とも呼びます)に感染すると、これに対する反応で「抗体」が作られます。免疫検査では血液中の抗原量や抗体量を調べることによって、感染の有無や程度を調べます。具体的にはB型、C型肝炎ウイルス、エイズウイルス、新型コロナウイルスなどの検査を行っています。

また、がんの進行に伴い増加する「腫瘍マーカー」や体内のホルモン量の検査も行っており、病気の診断や治療に貢献しています。

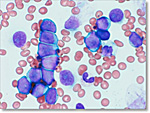

☆血液検査 血液中の赤血球、白血球、血小板などの測定を行っています。これらの数や大きさ、形を調べることにより、貧血や白血病などの血液疾患が把握できます。

血液中の赤血球、白血球、血小板などの測定を行っています。これらの数や大きさ、形を調べることにより、貧血や白血病などの血液疾患が把握できます。

また、血液が固まるために必要な物質である凝固因子の検査も行っています。経口抗凝固薬(ワーファリンなど)を服用している場合の薬剤効果を調べる検査などがこれにあたります。

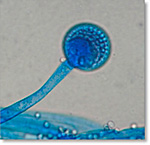

☆微生物検査 細菌が人の中に入り込み疾患を引き起こすことを細菌感染症といいます。微生物検査は患者さんの尿や喀痰などから、感染症の原因となる細菌を見つけ出します。さらにその細菌に対してどんな抗菌薬が効くかを調べ、治療に役立てます。

細菌が人の中に入り込み疾患を引き起こすことを細菌感染症といいます。微生物検査は患者さんの尿や喀痰などから、感染症の原因となる細菌を見つけ出します。さらにその細菌に対してどんな抗菌薬が効くかを調べ、治療に役立てます。

近年では世界的に薬剤耐性菌(多くの抗菌薬が効かない細菌)が問題となっており、院内で細菌感染が広がることの無いよう、院内感染対策活動にも貢献しています。

☆病理検査

病理検査は大きく分けて組織診、細胞診、剖検(解剖)を業務としています。

組織診は、手術で摘出された臓器や内視鏡などで採取した臓器の一部を、また、細胞診は、患者さんの負担がより少ない形で採取されたもの(痰や尿、綿棒でひっかいたものなど)を検査します。顕微鏡標本を作製し、癌かどうか、癌がすべて除去できているか、といった診断結果を臨床に提供します。

剖検は治療の甲斐なく亡くなられたご遺体を解剖して、死亡原因、疾患の状態、治療効果などを調べることを目的としており、臨床医からの要望とご遺族の了承があって行われます。

☆輸血管理室

「輸血」とは、献血者からいただいた血液で作られた血液製剤を、治療のために患者さんに「移植」することです。自分以外の血液を体の中に移植するわけですから、拒否反応いわゆる副作用が起こる場合があります。重篤で命に関わるような副作用を防ぐため、血液型検査(ABO・Rhなど)や、交差適合試験(献血された血液と患者さんの血液が適合しているか調べる検査)などを行います。また輸血するための血液が不足しないよう血液センターへ血液製剤を発注し、適切な在庫管理を行っています。

【生理検査部門】 ☆心電図検査

☆心電図検査

健康診断などでも行われるもっとも基本的な検査で、心臓を流れる電気的信号をからだの表面からとらえ、波形として記録し心臓の動きを見る検査です。ベッドの上に仰向けになり、胸・手首・足首に電極を取り付けて測定します。痛みなどはなく、数分で終わりますので緊張せずに楽な気持ちで寝ていてください。

心電図でどんなことがわかるの?

・不整脈(脈の乱れ)

・心筋梗塞 などの種類や度合い

・心臓の肥大 ☆負荷心電図検査

☆負荷心電図検査

運動することで心臓に負荷をかけ、安静時の心電図では発見できない心臓の病気を見つけたり、不整脈の診断などをするための検査です。

凸型の踏み台を昇り降りしてもらい心電図の変化を見ます。

※原則として食後1〜2時間は検査することができません。

足腰などの痛みで、運動に不安がある方は事前にご相談ください。 ☆ホルター心電図

☆ホルター心電図

普通の心電図はせいぜい十数秒ほどしか記録できません。症状が出た時や、普通に生活している時の心電図を記録するため一日(24時間)携帯型の記録機を装着していただく検査です。装着中は安静にしている必要はなく、いつも通り普通に生活できます。ただしシャワーや入浴など記録機が濡れる行為はできません。

翌日、記録機をはずしに病院にいらしていただきます。

※湿布や絆創膏などで肌がかぶれやすい方は事前にご相談ください。

☆超音波検査(エコー)

検査する部位(心臓、乳房、腹部など)にプローブとよばれる小さな器械を押し当て体の表面から各臓器をみます。痛みもほとんどなく、リアルタイムで臓器の様子を観察することができます。

※観察する部位によっては食止めが必要となります。 超音波検査でどんなことがわかるの?

超音波検査でどんなことがわかるの?

<心臓>

・動き、大きさ、形

・弁の働き具合

・血液の流れ など

<乳腺・腹部>

・乳腺の状態

・臓器(肝臓・腎臓など)の大きさ

・しこりの形や大きさ など

<血管>

・動脈や静脈の血液の流れや血管の太さ

・血栓(血のかたまり)の有無 など ☆血圧脈波検査

☆血圧脈波検査

両腕・両足首や足の指先の血圧と血圧の波が伝わる速度を測って、動脈硬化や血管の詰まりをみる検査です。腕、足首、足の指先に血圧計を巻いて、寝た姿勢で検査します。5〜10分程度で終わります。

※血圧計の装着部位に外傷やマヒがある場合や乳がん手術後の方、透析のシャントがある方、血糖測定器リブレを装着している方は担当技師へお話しください。 ☆肺機能検査

☆肺機能検査

肺の大きさや、働きを調べます。いっぱい息を吸ったり吐いたりする検査です。

呼吸器系の病気が疑われる場合や全身麻酔が必要な手術をする前などに行われます。担当技師のかけ声に合わせてやっていきますが、何度も繰り返し行うのは大変ですので、努力してできるだけ少ない回数で終わるように一緒にがんばりましょう。

※食後すぐに検査できないことがあります。担当技師にご確認ください。 ☆脳波検査

☆脳波検査

脳から出る小さな電流を頭の上からとらえ、記録する検査です。頭に記録するための電極をクリームでつけます。電気が流れたりすることはなく、痛みはありません。

薄暗いお部屋で目を閉じ、リラックスした状態で検査を行います。

検査は1時間ほどかかります。途中でお手洗いには行けませんので検査前に済ませて

おいてください。起きている時、眠っている時の両方が記録できるよう、ご協力ください。

※スムーズに検査を行うため、検査前はワックスなど整髪料のご使用はお控えください。

必要に応じて眠くなるお薬を飲んでいただく場合があります。

その他にも睡眠時無呼吸検査(PSG)や、神経伝導検査、聴力検査などをおこなっています。